COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1991年8月10日に発行した機関誌「PASSION VOL.8」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

熊本大学地域共同研究センター長

工学部教授 板倉德也

無線通信の歴史は、1864年のマクスウェル (J.C. Maxwell英)による電磁波存在の理論的証明と1866 年のヘルツ (H.Hertz独)による実験的検証に始まる。無線通信に利用されるようになったのはマルコーニ (G.Marconi伊)によってである。通信工学あるいは電磁波に関する多くの書物の序文あたりをみると、このように記されている。これについて私自身とのかかわりについて述べてみたい。

マクスウェルは、電気工学を学ぶ人が必ず出会うことになるが、昭和20年代末に電磁気学を教わったものには、全ての電磁気現象が導き出される基本式としてマクスウェルの基本方程式が、講義の終わりになってほんの少し出てきた。しかもそれはとても難しいもの、難しいものの代表のように印象づけられてしまった。当時の同級生の多くがそういっていたことは記憶している。しかし、電磁気学を担当して下さった先生からは、決して一番難しいところだと教わった記憶はない。それから今日に至るまでにマクスウェルの基本方程式についての想いは、様々に変わってきた。まもなく自分自身がこの方程式を教える立場になってしまった。講義では学生に理解しやすいように工夫し、難しい式であるなどと変な印象づけしないように努力していたつもりでいる。また、今では電磁気学の良い教科書が多く出ていて、理解しやすく、後半になってこの方程式が出てきても当然のように編集されている。はじめて電磁気学を学ぶときには、電磁気現象の解明の歴史に沿って理解していくのがよいとされている。電磁気学の理論体系を重んずる記述では最初にマクスウェルの基本方程式が出てくる。今日では、電気回路論の定理法則だけで全部解決されていると考えていた研究分野でも、マクスウェルの基本方程式から解かなければ説明できなくなったといわれている。さて、現在も私は、マクスウェルの基本方程式は難しいという想いを持ち続けている。それはこの方程式をもとに現実の問題に合った正確な解を得 ようと挑戦し、苦闘を続けているからである。

ヘルツの実験装置は今もなおミュンヘンのドイ ツ博物館に保存されている。これにやや関連すると思えるマイクロ波発信の実験研究を行なっているのを卒論研究のとき側から見ていた。池の中で火花放電を行なってマイクロ波を取り出す実験で、これをやらせてもらっていた同級生が大変に羨ましかった。マイクロ波に興味を持っていたので始終実験の様を見ていて、質問をしていた。 実験装置はそのころすべて手作りであって、導波管も彼が暑い夏休みの実験室で作り上げていた。マイクロ波の実験装置そしてマイクロ波導波管を製作して市販している所などなかったときであり、 導波管の設計解析は難しいだろうなと思っている周りの学生仲間を尻目に、彼は「なーに、水を流すつもりで作るんだ。」といっていた。 彼の言葉はその後ずっとマイクロ波導波管に対する取り組みの不必要な畏れを和らげてくれた。

マルコーニがノーベル物理学賞をもらっていることを、電磁波を専門にしていながらずいぶん後まで知らなかった事に気づいたのは、エレクトロニクスの開拓者たちの技術発展史を読んだときである。1901年に大西洋横断通信実験を成功させたことはあまりに有名な話で、この送信実験所の跡を訪れてみたいとの想いが昭和61年の夏に実現した。もう絶版となっている古い旅行案内書に、マルコーニの通信実験のモニュメントが英国西南部の海岸にあると、ごく数行で紹介してあったのが気にとまっていた。 英国の最西端はランツエンド(Land’s End)で、そのすぐ近くに最南端リザートポイント (Lizard Point)がある。 その途中、海岸へと右に折れてすぐにあるボルドーコープ (Poldhu Cove)がその地であると記されていた。 地図で場所を調べてみると観光地でもなんでもなく、ただの田舎で利用できる交通機関がない。そこでプリスム (Plymouth) 市からレンタカーで出かけ、現地で入手した地図を片手に、村のおじさんやおばさんに訊ね訊ねて行き着いたときには感激してしまった。昔の人が実験した跡を訪れるただそれだけのことでしたが。

専門領域での新しい事実に、後から理解しようとする者を悩ませる名称が付けられ、やがて一人歩きする昨今である。電磁波にたずさわる人には、ひと味違った感性を持った者もいて、電磁波のいろいろな現象に実に素敵な名称が付けられている。雷放電が出す電波が地球を取り巻く磁力線に沿って南北両半球間の長距離伝搬をしていて、ピューという音に聞こえる電波をホイスラー (Whistler 笛を吹く人) 空電、電離層のさらに外側に存在するヴァンアレン外側帯のらせん運動する高エネルギ一電子は電波を放射して、早朝に小鳥のさえずりのように聞こえる電波をドーンコーラス (Dawn Chorus 早朝の合唱)、そして円形導波管をその半径に比べて十分に短い波長の電磁波が、円形壁面にへばりつくようなモード (姿態) で伝搬するとき、これをホイスパリングギャラリーモード (Whispering Gallery Mode 二階桟敷で囁く人々モ ード) と呼んでいる。この電磁波をライフワーク の対象とする人が集まる、永い歴史を持つ世界的な学会としてURSI (国際電波科学連合) があって、日本での二回目の総会開催が二年先に予定されて いる。

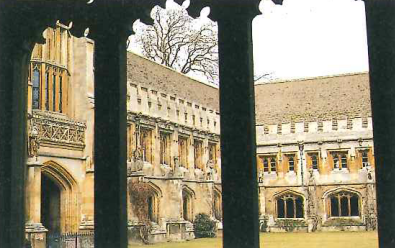

電磁波回析の数値解析に関する研究のため英国 ロンドン大学ユニバシティカレッジに一年間、文部省在外研究員として滞在する機会を与えられたのは16年前である。その時英国を選んだのは勿論同じテーマを研究していた学者J.B.davis がいたからであるが、先のマクスウェルの他に、ケルビン (Lord Kelvin)、そしてファラデー (M.Fraday) などと電磁気学の発展に貢献した人々を輩出した国への憧れもあった。後になって明治維新の推進者となる薩摩長州の若者を国禁を犯して留学させたのはこの英国であり、そのうち何人かがユニバシティカレッジで学んでいる。私が在籍した学科の名称は電子・電気工学科であったが、マイクロ波・ミリ波そして光学の専門家が多く集まっていて、特長のある学科を構成していた。二極管を発明し たフレミング (J.A. Fleming)、マイクロ波導波管の草分け時代を築いたバーロー (H.E.M.Barlow) が研究していた大学である。大学はアカデミックな雰囲気をとても大切にし、その維持にさりげない努力をしているのが随所にみられた。四角形の中庭を囲む回廊を持つ二階作りの建物 (Cloister)をケンブリッジ大学で初めて見たのもこの滞英時であった。昼間でも決して明るいといえない天井の低い回廊、二階へは二人がすれ違うと肩が触れる位に狭い階段が急角度に登っている。それでいて、この全体として落ち着いたたたずまいが、あのニュートン力学を生んだのだと思った。しかし、当時よく言われていた英国病の実態が英国にいてつかめなかったのと同じく、すばらしい科学を生むも の、これがそれだなと思わせるものも見いだせないまま帰国となった。科学技術の先覚者を生む何かが英国にあったと今でも思い続け、知りたいと思っている。

そろそろ、電磁波についてのエポックメイキングな理論あるいは技術が出てきてよい時代が来ている。 それはどこの国から出るであろうか、また その素地があるのは何処だろうか。そうした将来へ向けての素地、環境作りはひとごとではなく、 身近な地域でよいのではないかと考えている。

参考文献

(1) 例えば、

長岡洋介:“電磁気学I. II.” 物理入門コース 3, 4 岩波書店, 1990

砂川重雄:“電磁気学” 物理学選書 29, 37 岩波書店, 1982

*砂川氏の著書は再度電気磁気学を読み返して、全体像を把握するのに好適。

*なお同著者の電磁気学演習もある。

(2)J.A.Stratton: “Electromagnetic Theory” McGraw-Hill first edition, 1941

(3) 川野 菫:“円管の導波管伝搬と定在波法によるマイクロ波スペクトル解析について”

電気通信学会雑誌 Vol.36, No.11, pp591-595, 1943

(4) 木野 悍:イギリスの旅 “ブルーガイド海外版” 実業之日本社, p242, 1973

(5)例えば、

若井 登:“電波ってなあに” 電波と通信, 1987

(1991年8月10日刊行)