COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1992年4月23日に発行した機関誌「PASSION VOL.9」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

熊本工業大学建築学科 助教授 岩原 昭次

1.はじめに

建築物とは人間の生活にとって利便さ・快適さ・安全性を有し、更にそれを継続できるような空間、即ち、人間が社会活動を行うために必要な空間のことをいう。この建築物において、水平な平面を形造っている部分が床である。

床は、古くは「寝台」と呼ばれていたものであるが、現代においては、人間の居住・活動の場となったり、物品や機械類が置かれたりする部位である。それゆえ、床には他の柱・梁・壁等とは異なり、耐力的な性能だけではなく、その床の用途に応じたより繊細な性能が要求される。

床の設計行為としてデザインの面からみると、主として平らな面であることが基本であるため、極めてデザイン的に乏しい部位でもある。 即ち、通常軀体としての構造的形態が決まれば、後は仕上げ材料の選択だけで設計が終了するといった部位である。しかしながら、超高層ビル、インテリジェントビル及び半導体工場などに代表される現代の高度な都市化・技術化社会においては、床に対してこのような通り一辺の設計では許されなくなってきている。ここでは床をシステムとして捉え、これを床構造と表現し、以下に、現代の床構造の現状について述べてみたい。

2.床構造への要望

床は人間活動等との関連においても構造的にも極めて重要な部位であるが、この床に要求される性能を列挙すると次の通りである:

- 建築物全体として各階の水平剛性を均一に保つ

- 構造的に有害な過大たわみや不快感・不安感を与えるような振動障害を起こさない

- 上下階の防火・遮音・防水等の区画となるような遮断機能を有する

- 美観を損なうようなはく離・欠損・汚れ・変色等が生じない

- 必要に応じ設備配管類の敷設スペースがとれる

- 必要に応じ防振機能等がとれる

- 施工中作業床としての役割を果たす 等

また、床構造は基本的に軀体部分、下地部分および仕上げ部分の3要素から構成されるが、その各部分の担う役割は次のようである。

- 軀体部分: 床に加わる荷重を支え、これを梁等に伝える。この部分は基本的に前記①、②、③及び⑦の性能が要求される。

- 下地部分: 軀体部分と仕上げ部分を結合させるのが主目的である。

- 仕上げ部分: 床面を平らにかつ滑らかにする。 前記③、④、⑥等の性能が要求される。

一方、建築物の規模・構造形式及び室の用途等から床構造に対し、

(a) 広い室内空間を確保するための床面積の大規模化

(b) 工期短縮や熟練工不足の解消を目的とした施工の省力化に適するもの

(c) 遮音性能等の居住性にすぐれた高品質なもの

(d) 微小振動までも制御できるよりシビアな免震・除振性能を有するもの 等

が強く求められ、この方面の研究開発・実用化推進されている。

このうち、(a) と(b) は床構造の軀体部分に対する要望、(d) は仕上げ部分に対する要望、(c) は軀体部分あるいは、仕上げ部分のいずれにも関連付けられる要望としてとり上げることができる。これらの要求される性能や要望の中で最も重要な事項は過大なたわみや振動障害に対する設計法の確立である。これが確立しない限り、上述の(a)~(d) 等の要望が成立しないといっても過言ではない。

3.過大たわみと振動障害

鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート等のコンクリート系構造の建物の床の軀体部分は鉄筋コンクリートで形成されている。これを鉄筋コンクリートスラブあるいは単にスラブという。

昭和40年代頃、かなりの数のスラブに数センチ以上のたわみが生じ、それと共にひびわれが数多く発生し、居住者に構造的な不安感や不快感を与え社会的問題にまで発展したことがあった。その原因としてスラブ厚の薄さ、コンクリートのクリープと乾燥収縮および施工の不良等が調査・実験資料から指摘され、それ以後、過大たわみや振動障害に十分な考慮が払われた設計法が作られ、今日に至っている。設計法として、長期最終時の限界たわみを短辺スパンの1/250以下になるようにスラブ厚を決定し、この厚さに対して断面設計をするようになっている。この考え方は全てのコンクリート系床スラブの基本となっている。しかしながら、過大たわみや振動障害に至る過程を理論的に説明し得るまでには至っておらず、まだ未解決の点を残している。

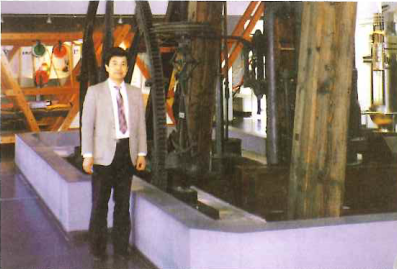

4.床の大規模化

通常の現場打ちコンクリートのスラブは1枚当たり25㎡程度以内がスラブの性能としては良好であるといわれている。このような大きさのスラブでは通常建物の大梁で囲まれた床には単独で利用できず、一般に小梁を併用している。即ち、大梁で囲まれるスラブの面積が25㎡以上になっても、その中の小梁で区切られる面積は25㎡程度以下におさえるようにしている。しかしながら、柱によって半面的な空間が区切られるので、事務所建物などにおいて平面プラン上、柱を極力少なくする傾向にある。その顕著な例がプレストレスト構造でつくられる建物であり、柱間隔(スパン)を12、13mから20m位まで延ばすことができる。また、通常のスパン間隔 (6m×6m程度) の建物でも、階高を低くとりたいけれども天井高はより高くしたいということで、小梁を設けたくないという場合がある。このように、スラブの一辺が6m以上にも及ぶような場合、現場打ちコンクリートスラブでは対応できず、一般に、プレストレスト入りのプレキャストスラブや中空スラブ等が用いられる。 特に、プレストレスト入りプレキャストスラブについては数多くの開発・実用化が行われている。また、その実績例も多くある。ちなみに、私共の研究室で研究しているスラブを紹介すると、図1に示すような、2つの逆リブを設けたプレストレスト入りプレキャストを埋設型枠とし、その上の現場打ちコンクリートを打設して形成する合成床板がある。このスラブは実験室では6mスパンのものであるが、実用化としては8m程度位を目指している。まだ現在実験を継続中であるが、スラブに事務室レベルの積載荷重を負荷している。中央点のたわみは負荷時に約3mm、約1年経た現在で10mm程度であり、たわみに対して極めて性能のよいスラブである (写真1)。なお、近年、施工の省力化に伴うスラブ構法の開発が多く行われているが、床の大規模化に伴ってプレキャストスラブの使用が大都市圏を中心に一般的になりつつある。

5.床遮音

従来、我国では、上階住戸での子供のとびはねやピアノの音等の床衝撃音に対してあまり注意が払われなかった。しかしながら、居住者等のプライバシー保護等の観点から、集合住宅等では高品質化の1つとして床遮音の性能のよいものが求められている。床遮音についてはスラブを厚くするか、仕上げ部分に遮音性の高い材料を用いるかによって解決できる。日本建築学会では昭和54年に床衝撃音を 圧で評価する遮音等級でランク付けした「遮音性能基準と設計指針」を刊行している。これによると、集合住宅で標準 (遮音等級L-45) 的なケースでは上階住戸の床衝撃音が聞こえるが気にならない程度となっている。 一方、スラブは通常の床面積 (25~35㎡) に対しその厚さは13~15cmであり、この程度の厚さに対しては遮音等級はL-60程度と評価される。L-60というのは生活実感として1円玉の落下音も聞こえるというレベルで、お互いに我慢できる限度と評価されている。このように耐力評価的に決められたスラブの厚さと遮音性能から決められるスラブの厚さにはかなりの差があるが、いずれにしても軀体部分で補い得ない床衝撃音に対しては仕上げ部分のコンクリート層を厚くするとか、あるいは浮き床、遮音二重天井にするとかの対策がとられている。また、遮音効果に必要なグラスウール、防振ゴム等 材料が開発されている。

6.免震・除震床

免震構法には

- ①建物レベルの免震

- ②床レベルでの免震

- ③機器レベルでの免震

の3つに分類できる。 4、5年前には前記①が建築の先端技術ということで脚光を浴びたが、実は、②の床レベルの免震技術はかなり以前から実用化されていた。免震床の最大の目的は地震による室内機器、備品の転倒・破損の防止であり、免震構法の開発・実用化は更に前進して今日では除震床の開発までに及んでいる。免震床の特徴は、免震床下のスラブの地震加速度が、例えば、700galクラスの大きなものでも、その上の免震床の加速度は大体150~200gal以下でほぼ一定している点である。免震床の原理は基本的にスラブと床との間にすべり装置等を挟んで、地震力をある一定限度内に抑え、それと同時にエネルギー減衰効果を与え、床に伝わる地震力を低減するものである。免震床としてよく知られているものにフリーアクセス床系の改善したものがある。その他にも大手製鋼会社等により独自に開発されている。免震床は当初はコンピュータルームや中央制御室等に利用されてきたものであり、完全に地震力をシャットアウトできるものではない。近年、IC工場などの振動を極度に嫌う精密機器装置を据えるための床が必要となってきているが、このような用途に対しては免震床を更に改善して、振動をほぼ0にすることができる免除震ゴム等を用いた除震床も開発されている。

7.終わりに

建物の主要部位の中で床構造部分は耐震設計には直接結びつかないため、比較的地味な研究分野であるが、床は人間活動などの場であるために、床構造に要求される性能や機能は多種多様にわたっている。 その背景には常に高度な技術化社会が存在する。以上述べた「現状」には触れることのできなかった床構造も多々あるが、本稿によって少しでも床構造に関心を持っていただければ幸いである。

(参考文献)

1.岩原昭次、山下正他「 逆リブ型埋設型枠を用いた合成床スラブの 長期曲げ性状」。コンクリート工学年次講演文報告集。1991.7

2.木村翔編「床の衝撃音対策」 建築技術、1987.11

3.武田寿一 「構造物の免震・制震」 技法堂、1988年

(1992年4月23日刊行)