COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1993年6月18日に発行した機関誌「PASSION VOL.11」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

1.地震のメカニズム

はじめに

世界でも有数の地震国に住む日本人は長い間地震災害に悩まされてきた。統計的には、中震ないし強震は 一生のうちで数回経験するという。また、烈震ないし激震は一生に一回あるかないかである。しかし、いつ起こるかわからない地震に対して備えることは被害を最小限に抑えるために非常に大事なことである。今回の特集は地震そのものと地震のとき移動棚はどのようになるか知ることを目的に企画したものである。

地震はなぜ起きる?

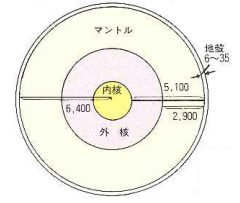

地震の話の前にまず地震が起こる地球はどういう構造をしているのであろうか。その断面を切って描いてみると図1のようになる。地球の半径は約6,400キロメートルでその最も外側の表層が地殻であって、その厚さは海洋のところで約6キロメートル、大陸部分で平均35キロメートルで岩石(花こう岩および玄武岩質)からできている。

さて地震はどうして起こるのであろうか。観測によると地震はその多くが地表から60キロメートルぐら いまでの間に起こっているが、深いものは700キロメ ートルのものもある。(深発地震は1927年和達清夫博士によって発見された)

図-1の地球の構造からみると、地震は、地球のごく表面の地殻およびその下のマントルの上部の岩石が破壊されるため、蓄積されたひずみエネルギーが波動エネルギーとなり、地面をゆり動かすために起こる現象である。そして岩石の破壊が始まったところを「震源」といい、その真上の地上位置を「震央」とよんでいる。さて岩石が破壊されるためにはこれに力が加えられなければならない。 最近世界で定説となっているプレート・テクトニックスという学説によると、日本の太平洋側の地震についてはプレートという厚さ約70キロメートルの岩石層が南米沖の火山性の海底山脈(図 -2の南米沖の地震が発生している帯状の部分)から生まれて、それがマントルの対流作用により海洋部の地殻をのせたまま太平洋を毎年約10センチメートルの速さで西へ動いており、このプレートが日本列島の東方にある日本海溝から列島の下に斜めにもぐり込むために、地殻やマントルに力が加えられ、この力によるひずみがある限度に達すると破壊が起こると考えられ ている。

地球の表面は大きくわけて9つのプレートでおおわれており、それらのプレートの境界の部分で地震が起 こっていると考えられるが、その様子は図-2から推察 されるであろう。

地震の規模(マグニチュード)とは?

地震の規模は「マグニチュード」(記号Mで表わす) と呼ばれ、地震のエネルギーの大きさを表わす尺度である。そしてその値は地震学的に一定の方法で決めることになっている。

地震のとき、地震の波として放出されるエネルギーとマグニチュード(M)とは一定の関係があって、Mが1だけ大きいとエネルギーは約30倍、2大きいと約1000倍となる。

Mが5ないし7の地震は中地震で、震源が浅いと被害がでる。 Mが7ないし8の地震はかなりの大地震で、 内陸に起これば大被害を生ずることがある。Mが8以上の地震は最大級の大地震で、内陸に起これば大被害が生じ、海底に起これば大津波を起こす。しかしMの値は8.6より大きくないといわれており、これは震源域の岩石の体積にたくわえうるエネルギーに限度があることを示している。

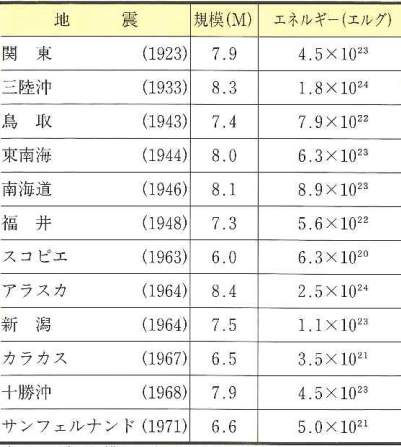

表-1は、過去の地震の規模とエネルギーを示したも のであるが、水素爆弾一発はM=7.4、広島に投下された原子爆弾はM=5.2ぐらいに相当するといわれている。

地震の強さ(震度)とは?

地震のとき、ある地点の地面の揺れの強さを表わすために「震度」という言葉が用いられる。

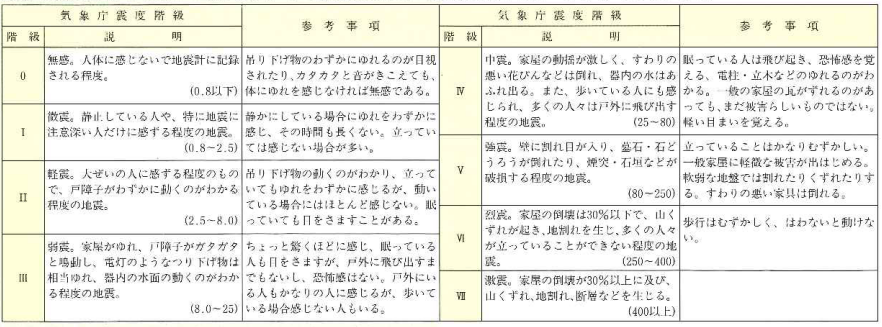

世界の地震国ではいろいろな震度を用いており、その階級(これを震度階という)もそれぞれ違っているが、われわれが日ごろ用いている気象庁の震度階を表-2に示した。また各震度にほぼ相当する加速度(重力の加速度は980ガル、1ガルは1センチメートル/秒²)も示してある。われわれが家からとび出そうかという地震は中震(震度IV)から強震(震度V)であり、1923年の関東大地震のときの東京山の手の震度は烈震(震度VI)と推定される。また1948年の福井地震のときは震度VIの激震地区があった。また図-3には勝沖地震のときの各地の震度が示してある。

地震の規模、震央距離と強さとの関係

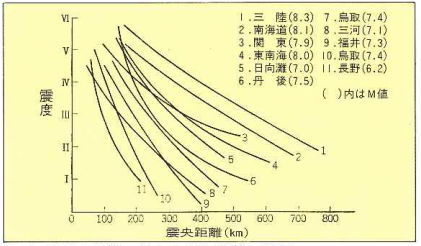

これらの関係を過去の主要な地震について示したのが、図-4である。ここで地震の規模は電灯でいうと電球の光度(ワット数)に相当し、震度は電球からある距離(震央距離に相当)にある点の明るさ(照度)に相当すると考えればよい。規模の大きい地震でも遠くへ行ければ震度は小さくなり、規模の小さい地震でも震央に近ければ震度は大きい。

あなたの地域の地震危険度は?

図-2の世界の地震分布図に見られるように、地球上どこでも同じように地震が生じるのではなく、日本あるいは南北アメリカ太平洋岸の国のように地震が多発する所もあれば、北欧・ソ連のようにほとんど地震の発生しない地域もある。このように地震が発生する地域が限られているのは、最初に示した「プレート・テ クトニックス」の妥当性を裏付けるものでもある。いずれにしろ、わが国は世界有数の地震国であり、わが国にとって地震は宿命的なものとなっている。事実、北欧などの建築物は柱・はりが極端に細く軽快なものが多いが、我々日本人から見るとうらやましくもあり逆に恐ろしくもある。

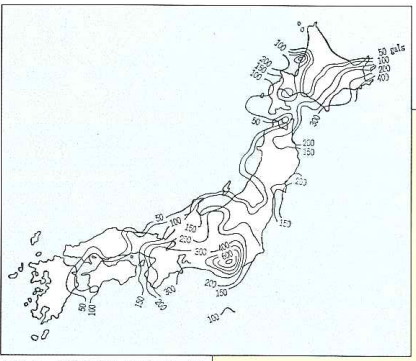

さて話を、狭い日本だけに限ってみても、日本国中地震が同じひん度で発生する訳ではない。ここで、わが国の有史以来の大地震の分布図を図5に示そう。この図は古文書の記録や近代の地震観測の結果を基にして得られたものである。このような過去のデータを統計学的に研究して、今後発生する地震の可能性を推察したものを「地震危険度」とよんでいる。その一例として河角広博士により得られた、今後100年間に来襲の可能性のある地震の最高震度期待値の分布図を図- 6に示す。

また、建物の耐震設計を行なう時、地震の強さを全国一様に同じであると考えることは不合理であり、基準により危険度に応じて設計震度の比率(地域係数) が修正できるようになっている。

これらの図を見て、わが国では関東・東海地方が危険度が高く、北海道北部・九州地方は危険度が低いことが分かる。

このように、一方では過去の地震記録を統計学的に処理し、また一方では最初に述べた地震発生のメカニズムの解明の研究がなされ、現在もなお地震の予知に対する精力的な努力がなされている。

しかしながら、地震の予知はまだ実用化の段階には至っていないのが現状であろう。したがって、我々でできる耐震対策は常日ごろから心がけ、「忘れたころにやって来る」地震に備えるべきでる。

地震の揺れは建物によって違う

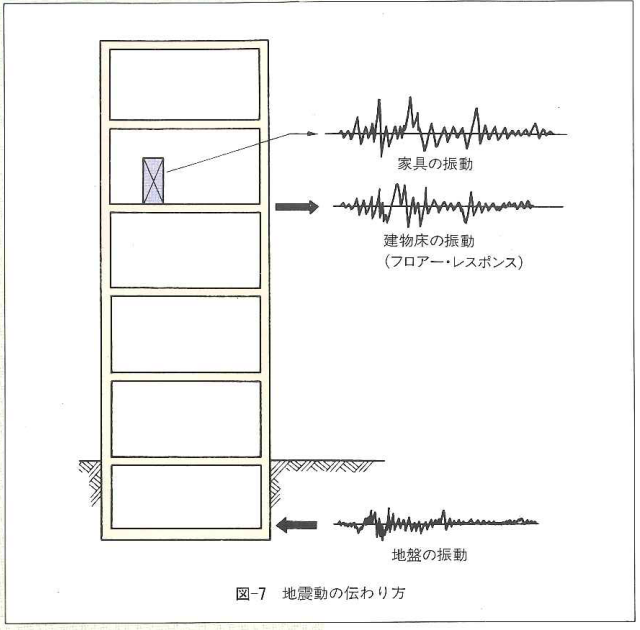

地震の振動は図7に示されるように地盤→建物基礎→建物下部→建物上部→設置階床→家具類といった経路で伝わる。ここで問題となるのは床の振動であり、地震動に対して、この床の動きを専門的には「フロアー・レスポンス(床応答)」と言っている。このフロアー・レスポンスは地震動の振動性状と建物そのものの振動性状が互いに連成し合って生ずるものである。

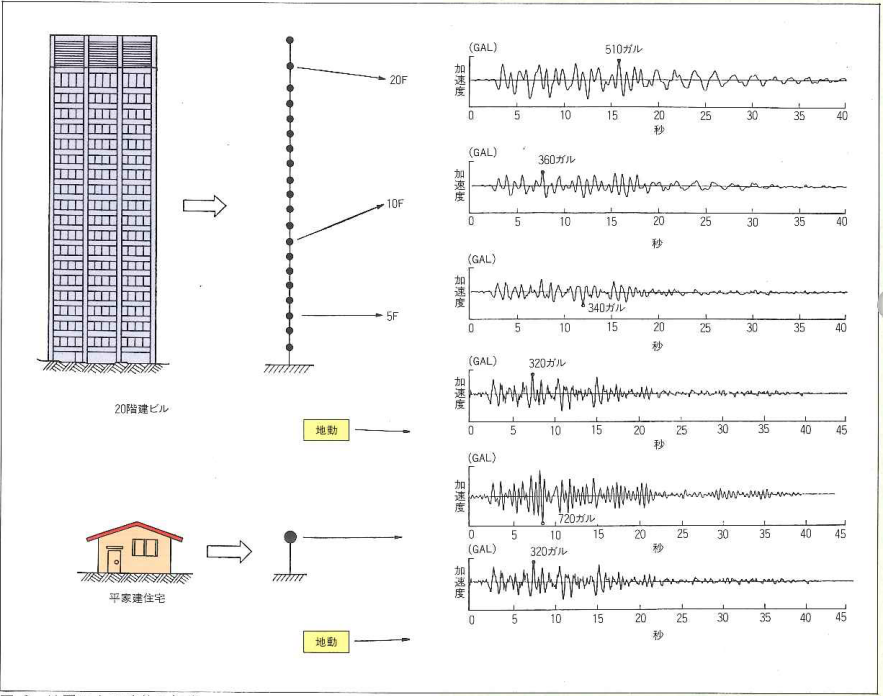

ここで建物として平家建住宅と20階建ビルの2種類を考え、地震動として宮城県沖地震の記録を用いてコンピュータにより建物の応答を計算した結果を図-8に示す。波形はすべて加速度波形であり、地励最大加速度は320ガルである。この地動に対し平家建住宅(固有周期0.5秒、減衰定数5パーセント)では最大約690ガルの揺れが生じた。一方、20階建のビルでは最上階でも510ガルであった。

入力地震波と建物の応答波の加速度最大の比率を「加速度応答倍率」と称し、建物の揺れの大きさを表す。

さて、20階建のビルと平家住宅では一見して20階建ビルの方が大きく揺れそうであるが、計算の結果は逆の傾向を示し不思議に思われる方もあるかと思う。これは、共振現象に起因するものである。入力地震波の卓越周期は約0.9秒でありそれ以下の周期のピークも多く見られ、一方、平家住宅は0.5秒、20階建ビルは約2.1秒の固有周期をもっていて、一戸建住宅のほうがより共振現象に近い状態となり揺れが大きくなったのである。

ちなみに、先般の宮城県沖地震において、東北大学に設置された地震計で、1階約250ガル、最上階(9階)では1000ガルという大きな揺れが実際に記録された。これは建物の固有周期と地震の卓越周期が近接した共振現象の好例である。

ここでもう一度図-8にもどって、20階建ビルの5.10・20階の応答波形を比較していただきたい。高層階にいくほど波形はなめらかになり、最上階では建物の固有周期と一致する2秒前後の周期の波が目立っている。

このように、建物に地震波が入ると建物の周期に合う波の成分だけが残り、他の周期の成分は上層階に行くに従って消滅するものである。

超高層建物では一般に固有周期は3~5秒と非常に長くなり、地震動と共振することはめったになく、加速度応答倍率も1.5程度である。しかしながら、揺れの変位量は中高層と比べてかなり大きくなり、片振幅で30~40センチに達することもあり、しかもゆっくりした揺れとなるのが特徴である。

いずれにしても、地震時の建物の動きは、建物更には地盤などのそれぞれの性質が複雑にからみ合って決まるものである。

家具の振動について

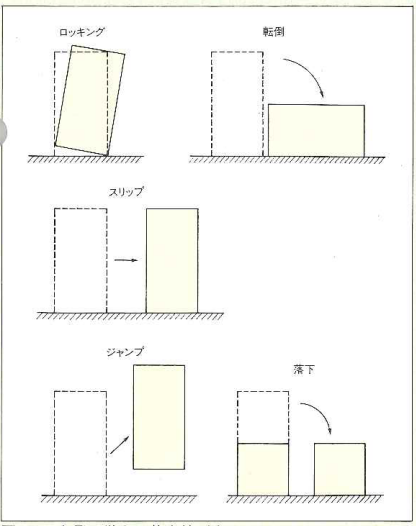

建物の室内に置かれた家具は強震時にどのような挙動を示すのであろうか。実際にはかなり複雑な挙動を示すものと思われるが、基本的な動きは次の3種類に分類され、その動きのパターンを図-10に示す。 a ロッキング (浮上がり) ― 転倒

b スリップ (横すべり)

c ジャンプ (飛びはね) または落下

この中で人的災害に直接結びつくものは、ロッキング、転倒および落下であろう。

2.移動棚 ― 振動実験の考察

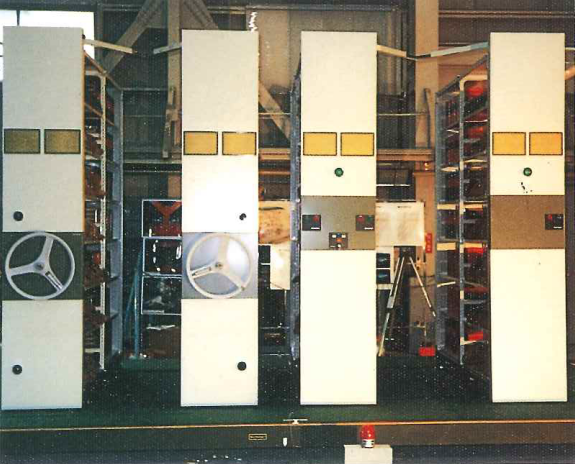

移動棚の振動実験について

このリポートは宮城県沖地震が発生した翌年2月に当社が鹿島建設技術研究所に委託して行った移動棚の 振動実験のものである。当時の移動棚と現在のものでは仕様に違いがあるが、移動棚の地震における特徴がよく出ており、今でも客観的なデータとして充分に参考にできる。

当社では、この実験ののち耐震タイプ移動棚の標準化また、地域や建物による移動棚の設置規準を作成した。さらには石川播磨重工業技術研究所および清水建設技術研究所の高性能大型振動台を使用して移動棚の免震をテーマに実験を進めてきた。

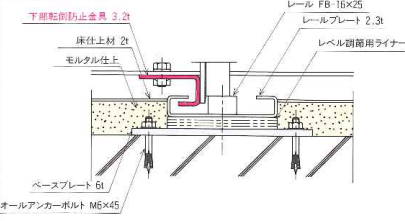

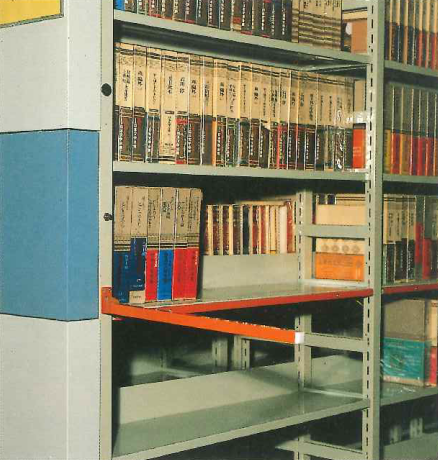

この移動だなは写真-2に示すように、手動式ハンドルあるいはモータにより棚脚部の台わくに取り付けられた車輪を回転させ、床に設置されたレールの上を移動するものである。

このような移動棚が大地震に見舞われた場合には、 棚の移動や転倒が予想され、棚および収納物の損傷のみならず、人命への危害あるいは避難通路の閉そく等の二次災害の要因にもなりうる。

本実験は、標準型および耐震型移動棚の大地震時における挙動を把握し耐震性能を確認することが主目的であり、具体的には、

イ、移動棚の移動、転倒および倒壊

口、移動棚の脱輪あるいはオーバーラン

ハ、収納物の落下

二、移動だな内の作業者が受ける災害

などを実験によって確認することにある。

実験に用いられた供試体は、開口および奥行きが異なる固定棚、手動式および電動式の移動棚である。メーカーが新しく開発した耐震型移動棚いうのは、従来の標準型に次に示すようなディテールの改良をなしたものである。

イ、転倒防止金具

移動棚の転倒および脱輪を防ぐために図-11に示すような転倒防止用の金具を取り付けた。

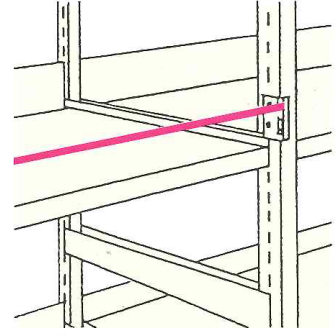

口、落下防止金具

棚の収納物の落下を防止するために図-12に示すような金具が棚前面に取り付けられている。

ハ、通路安全バー

移動棚内の作業者が、棚の移動によりはさまれないように写真-3に示すような起倒可能な「通路安全バー」を取り付けた。

実験は次に示すような条件をパラメータとして移動棚の実物を用いて実施した。

イ、建物:鉄筋コンクリート造10階建および鉄骨造40階建

口、設置階:1階および最上階

ハ、地盤:軟弱地盤および硬質地盤

二、設置方向: 加振方向とレールが平行、直交および45度

また、この実験では建物モデルとして40階の高層ビルを想定したが、振動台装置の許容最大変位振幅は片振幅15センチメートルであり、一方、高層ビルの最上階の床の変位量は通常この変位振幅を越える。 したがって実験では縮尺2分の1の模型を作って実施した。

実験結果をまとめると次のようになる。

A 標準型移動棚の挙動

(ⅰ) 移動・ロッキング・転倒について

車輪の回転により、地震時の床の動きをかわすので通常の棚にみられるロッキング・転倒・収納物の落下は見られなかった。しかしながら、100ガル程度の入力加速度より車輪が回転し、棚はレール上を移動し始める。この移動速度は加速度および変位振幅の増加と共に速くなり、加速度700ガル・変位振幅10センチ以上では中にいる作業者が移動を押し止めることができないような速度に達する。この棚には車輪の回転を止めるロック装置が標準装備されているが、このロック装置を用いて車輪をロックすると、移動棚でもロッキングを起す。あえて全輪を拘束すると転倒状態が生じた。レールと直交方向の加振では加速度300ガル、変位振幅5センチ以上でロッキングが生じた。

40階の高層ビルでは振幅と周期が大きくなり車輪をロックした棚は加速度350ガル・変位振幅10センチで転倒した。

(ii) 収納物の落下について

車輪が自由に回転する移動棚については、収納物の落下はほとんど見られなかった。しかしながら、固定棚(車輪がなくレールに固定されている)および車輪をロック状態にした棚については300ガル以上の加速度で落下が見られた。

(iii) 棚本体の倒壊について

三連以上の移動棚では長辺方向加振により大きな慣性力が作用し横ゆれが大きくなり、加速度980ガル・変位振幅12センチで支柱、天板に変形が見られた。しかしながら、棚全体の倒壊はなかった。

(iv) 脱輪およびオーバーランについて

車輪をロックした棚は加速度700ガル・変位振幅10センチで脱輪した。また移動棚のストッパーを越えるオーバーランは生じなかった。

B 耐震型移動だなの挙動

耐震型移動棚は、前述したディテールが有効に働き標準型に見られた棚のロッキングや転倒、脱輪および収納物の落下はほとんど生じない。また、「収納物落下防止金具」あるいは「通路安全バー」は耐震上は有効であるが、棚の機能(使いやすさ)を低下させてしまう 。

おわりに

地震のエネルギーは巨大であり激しいものである。 激しければ激しいほどエネルギーをまともに受けて何の影響も受けないようにすることは、大変難しいことである。当社はこの地震エネルギーから、

1)利用者の保護

2)収容物の保護

3)保管機能の維持

ということを対策の三大要素とした。このような考え方から従来の地震対策のように、強度をたかめることによって地震のエネルギーそのものに耐える耐震対策もさることながら、地震の揺れに逆らわずに地震のエネルギーを遮断することで収容物の落下や棚の転倒といった地震による被害を最小限に抑える免振装置をプラスすることを現在新たに提案しいてる。

当社はこれからも移動棚をはじめ収納壁面家具や自立棚の地震対策を提案していきたい。

引用文献:「地震と建築」 久田俊彦 著 鹿島出版会、「地震でも倒れない家具の止め方」 田代元弘・坪田張二 共著 鹿島出版会、「理科年表」 東京天文台 編 丸善(株)

(1993年6月18日刊行)