COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1995年3月10日に発行した機関誌「PASSION VOL.16」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

ハイビジョン (Hi-Vision)とは、NHKが次世代のテレビジョンとして開発した高精細度テレビジョン (H DTV: High Definition Television) につけられた 呼称で、次のような特長がある。

●走査線が通常のテレビの2倍の1125本あることから、情報量が約5倍もあり、高精細な画質となっている。

●高画質なので縦横比9対16の大画面の投写が可 能で、人間の視野一杯に広がる迫力ある映像となる

●色の再現度が極めて良い。

●音声は、4チャンネルステレオ方式で臨場感あふれる音質である。

●ディジタル処理ができるので編集や伝送が容易である。

このような特長から、ハイビジョンは放送だけでなく美術館や博物館等の美術作品ディスプレイをはじめ、 映画、印刷、出版、医学、学術、ビデオシアター、イベ ント映像など、幅広い分野で利用が広がっており、最 近では「多目的ホール」に導入される例が増えている。

福岡県椎田町 (写真1) でも文化会館を新築した際、 大画面、高精細という特長を生かして、多数の町民が 利用する多目的ホールにスクリーンの大きさが200インチという、我が国では最大級のハイビジョンを導入することになった。多目的ホールにハイビジョン施設を設置する際、問題になるのがスクリーンの扱いである。 ハイビジョンには投写方式が二通りあり、一つは映写館のように反射式スクリーンを使用する前面投写型である。このスクリーンは一枚の布なので取扱いが簡単であり、しかも低コストのため多くの多目的ホールに使用されているが、会場を暗くせねばならず講演中に映像を見せるような場合にはメモが取りにくいなどの難点がある。

そこで椎田町ではもう一つの方式、透過式スクリーンの後方から投写する背面投写型(リアスクリーン型) を採用することになった。この方式はコントラストの低下が少なく明るい会場でも使用できる。

ところが透過式スクリーンは後方に5~6mの投写距離が必要で、縦約2.5m、横約4.5mもあるスクリーンを舞台中央部に常時固定して設置すると講演会やセミナー、クラシック音楽演奏会などの他の目的にほとんど使えなくなる。これでは多目的ホールとして役に立たない。そこで椎田町ではスクリーンを移動式にして、必要な時だけスクリーンを引き出してセットし、上映が終われば元の場所へ戻す方式を要望された。(写真2)

これは簡単に解決できる課題ではなかった。透過式スクリーンは厚さ9m のプラスチックに深さ1.5mmほどの溝が 表裏に刻んである。この2枚を前後 1~2mmの間隔で張り合わせた構造になっていて、移動時の振動で溝と溝が撮れて満の一部でも破損すると画面にキズとなって現れる。しかも投写距離の調整が難しい上、1枚数千万円という高価なものだけに、一度据えつけると動かさないのがこれまでの技術の常識であった。

しかし町側からは「ホールを有効に使用したいのでなんとかして欲しい」と強く要請された。

このため

- スクリーンが破損しないこと

- 投写距離(投写器とスクリーンの距離) の調整が容易なこと

- 装置が故障しにくく安価なこと

- 取扱が簡単なこと

などをポイントに様々な方法を考えた。

(1) スクリーンフレームをワイヤーで昇降する吊り上げ方式:

この方式は舞台にジワッと降ろす「軟着陸」が厄介な上、昇降装置が大がかりになり故障も心配。

(2) 床下に収納する方式:

これはホールが2階にあるため床下にスペース がなく、大きなスクリーンを収納できない。

(3) キャスター付フレームで移動する方式:

転倒防止策や動かす動力に問題がある他、所定位置へ正確なセットなどが困難。

このような事前の分析から、前記のポイントを満足させながら移動させるにはどうすれば良いか。

考えつづけている最中に、他の用件で当社の倉庫へ足を運んだところ、目に飛び込んで来たのがレール の上をスムーズに動く金剛製の移動式の棚である。

「これだ! これが利用できるのではないか。」目からウロコが落ちるとはこのことではないだろうか。

しかし新しい方式に取り組むのは勇気と慎重さが必要である。さて、どの様に作れば良いか。当社のハイビジョン技術部で開発の検討を始めた。

この過程ではスクリーン保護と使いやすさを重視して、

- 移動の際の上下左右の振動や歪の有無

- レールの歪の有無

- 所定の位置での停止固定方法

- 耐重性能、耐久力、耐震装置

等を中心に金剛のスタッフを交えて一つ一つ慎重に検討した。

最も問題となる振動については、 大きなポールに水を張って移動棚に乗せ、前後に動かしてみたところ水は全く波打たなかった。

又、 停止位置も任意に選べることが改めて実証できた。移動は小学生でもできるほど軽く動き、しかも移動に伴う”ねじれ”が全く無い。耐重性能、耐久力、耐震装置も充分である。

これなら移動装置は 製作できるという結論に達した。

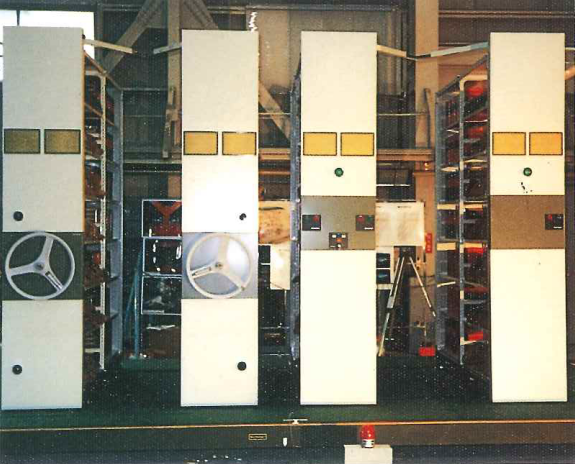

その方式は、

- スクリーンを収めたフレームを、棚をはずした移動台車に固定する。

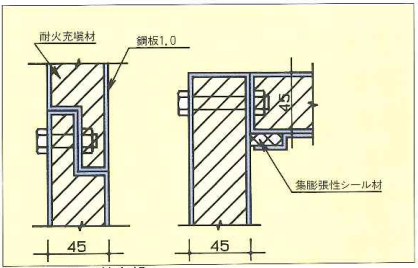

- 他の催し物の開催時に破損しないよう、スク レール・ ベースプレート オールアンカーボルト コンクリート レール×11011001 レールプレート ライナー レールコンクリート リーン前後に保護シャッターを付ける。

- 移動や保護シャッターの開閉は、すべて手動で行う。

ということで製作の方針が決まった。

手動にした理由は故障や事故が起きにくく保守や取り扱いが容易だからである。(写真3)

また、スクリーンの大きさからレールは3本とし、 レールは舞台の床下に作ったコンクリート台の舞台 床板の直下の位置に取り付け、移動時以外は床板と同じ素材でレール部分に蓋をして、舞台をフラット に保つことにした。

保護シャッターは会議室などの間仕切りに使う仕切板を改造して使用することにした。

さらに移動台車はサイズや荷重の点で既製品は使えないため新たに設計していただき、地震の際には、ある程度の震度に達するとロックがはずれてフリーになる構造とした。

また、台車本体の底面に固定された転倒防止金具を、レールプレート内に組 み込んであり、転倒、脱輪を防止している。(図2)

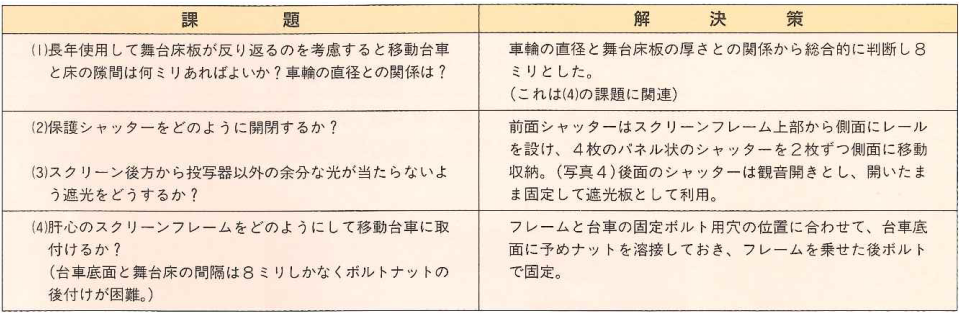

文字で書けば簡単だが、何しろすべてが初めての事でモデルがない。例えば・・・

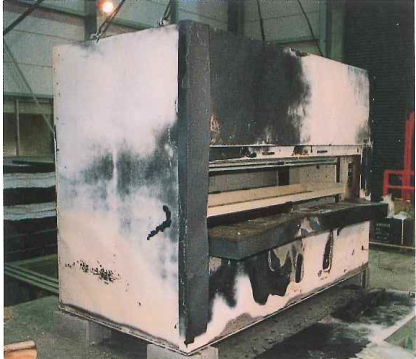

数えきれない程の課題が出てきて試行錯誤を繰り返したが、設計・工事を担当した金剛や東京ハイビジョン、建築工事側、シャッター担当社等のご協力で工夫と調整を重ね、ほほ1年を経て見事に完成した。試動の際、人の背丈の倍以上もあるスクリーンフレームが、 音もなく静かにスムーズに動くのを見たときは感動的でさえあった。

世界で初の大型移動式リアスクリーンハイビジョンは、その後も支障無く稼働し椎田町担当者からも喜ば れている。

この装置はリアスクリーンは動かせないという、これまでの常識を打破した点で画期的であり、最近増えている市や町村の多目的ホールに大いに役立つものと考えられ、今後も展開を図りたい。(既存の建物でも建物の構造によっては設置可能。)

また、この装置は、大型ハイビジョンスクリーンのほかマルチビジョンなど大型AV機材の正確且つ安全な移動に幅広く使用できるのも大きな特色であり、様々な使い方が考えられる。

最後になりましたが、金剛様をはじめ様々な面でご協力いただいた皆様には紙面をお借りして心から厚くお礼申し上げます。

(NHKアイテック、金剛株式会社、東京ハイビジョン3社で特許出願中)

(1995年3月10日発刊)