COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1997年2月28日に発行した機関誌「PASSION VOL.19」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

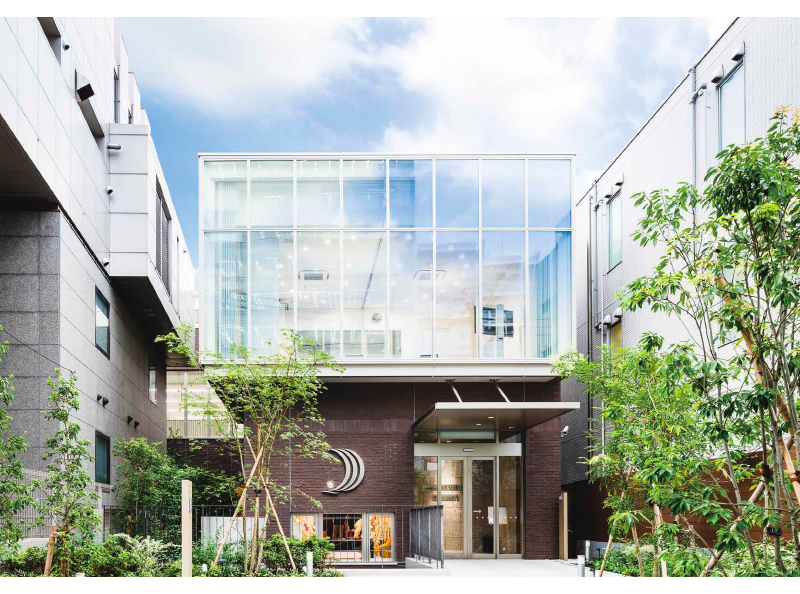

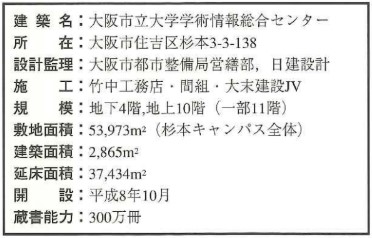

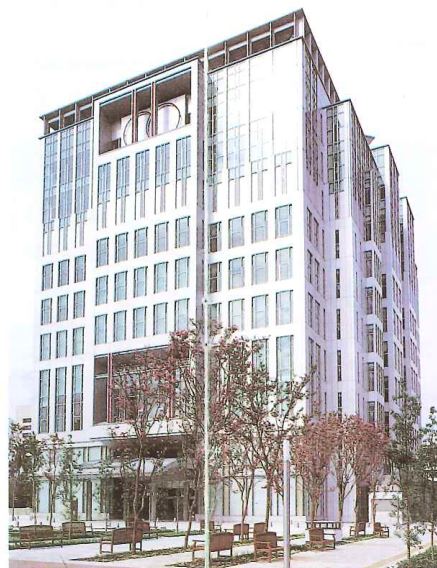

大阪市立大学学術情報総合センター

.jpg)

情報型図書館の実現

高度情報化社会の中で教育・研究機能の大いなる発展を目指して、全国の大学でも最大規模の大阪市立大学「学術情報総合センター」が平成8年10月に開設した。

情報技術は飛躍的に発展し、大学での教育研究に於ける情報技術の役割が決定的に高まるとともに図書館そのものの見直しがなされ、このセンターは図書館と計算センターと情報処理教育の機能を統合するという夢をのせて計画された。

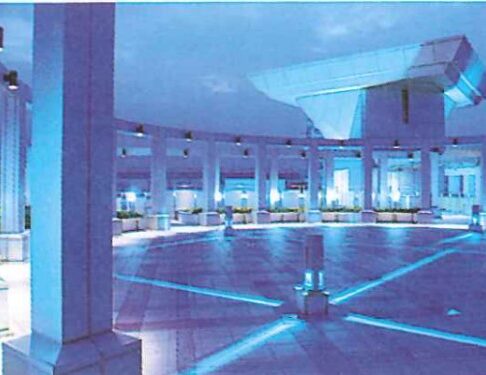

各種情報の収集・発信基地としてのセンター機能や、情報処理教育機能をも兼ね備えた総合施設であり、各種の最新鋭の設備・機器を備え、国際的な会議やシンポジウム、学会を開催できる会議室もあわせて設置している。21世紀の高度情報化時代、国際化時代にふさわしい情報図書館として注目されている。

快適な教育・研究環境

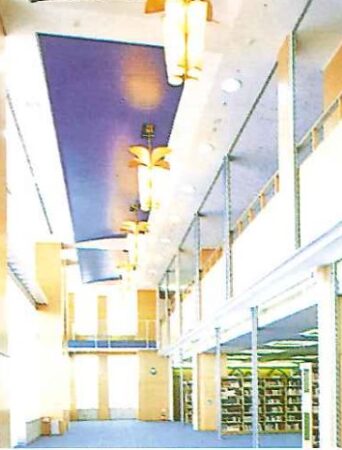

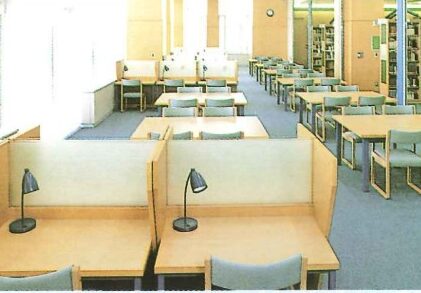

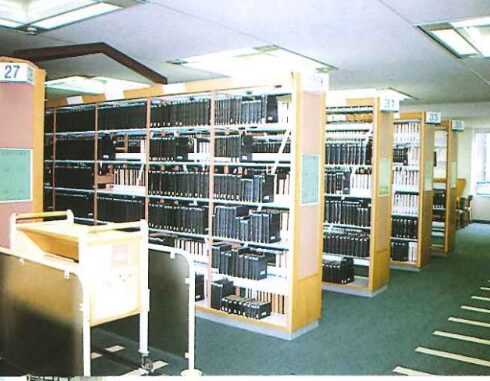

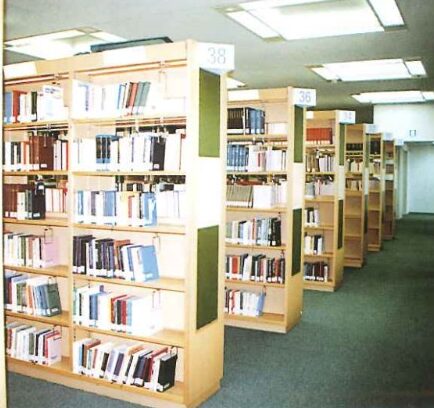

開架書架の中心となる3F4F図書閲覧ゾーン。約20万冊の学習・教養図書と約500タイトルの学習雑誌が自由に閲覧できる。閲覧室も開架閲覧室、一般閲覧室、自由閲覧室、グループ閲覧室とさまざまな利用形態に合わせて使い分けができるよう工夫されており、創造性豊かな教育・研究環境を提供している。図書閲覧ゾーンには休憩コーナーも設けられており、利用者が一息つけるリフレッシュスペースとなっている。

開かれた学術・文化交流

急激に変化する現代社会のなかで、市民の生涯学習への機運が高まり、生涯学習の中核施設として図書館の果たす役割がますます重要となってきている。

大阪市立大学の中心施設として大きな役割を果たすこのセンターは、大学関係者のみならず広く市民に開かれ、多様化した生活様式や志向、価値観を把握し市民のニーズに的確に対応できるような図書館を目指している。

地域社会と共に歩もうとする都市型総合大学図書館の新しいあり方ではないだろうか。学術・文化情報の交流拠点として広く市民に親しまれることが今後大きく期待される。

最先端情報科学教

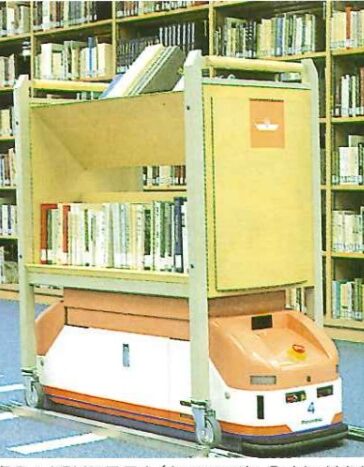

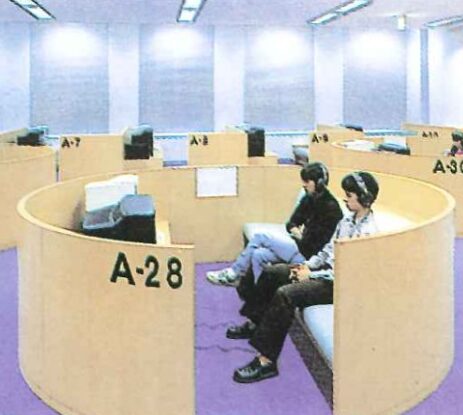

AV資料やCD-ROMなど電子化された資料が利用でき、情報処理教育の自主学習ができる設備も備え、 高度情報化社会に対応できるマルチメディアゾーン (5F) はこのセンターでもっとも利用率が高く、朝から 学生が列をなして並ぶほどの人気である。

いまや情報は地域を越え国境を越えて、瞬時に行き交うようになりマルチメディアの進歩はめざましい。 大学での教育・研究における情報技術の役割も決定的に高まっている。そのような高度情報化社会を担っていく若者の育成のためにも情報処理教育の機能はこれからの図書館システムに要求されるのだろう。

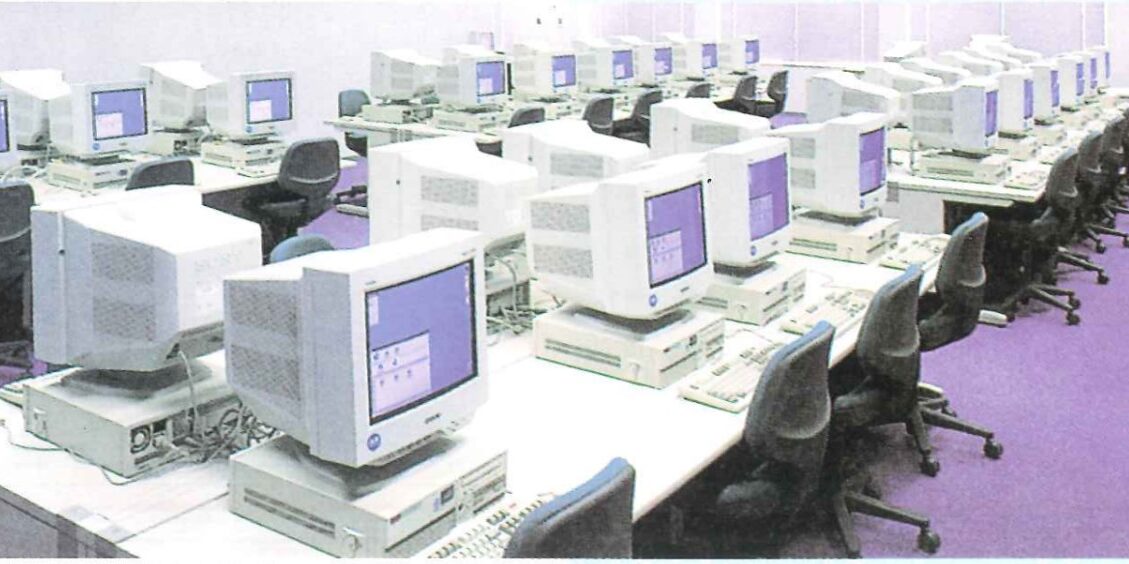

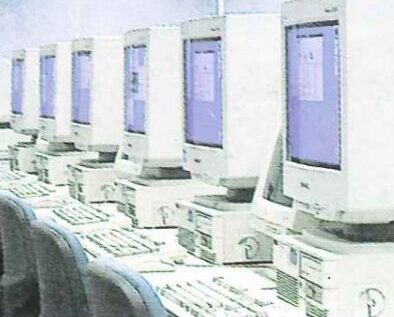

高度な情報処理と通信機能

学術情報総合センターのなかでも、情報の発信、受信の核となる情報処理センターゾーンは高速コンピューターを備えた高度な情報処理環境を有し、研究・教育の支援をするとともに、大阪市立大学のネットワークの中枢を担っている。

大阪市立大学情報ネットワークシステム (OCUNET) は学内諸施設とネットワークするキャンパスLANを機軸に、国内外の学術機関をインターネットで結んでいる。

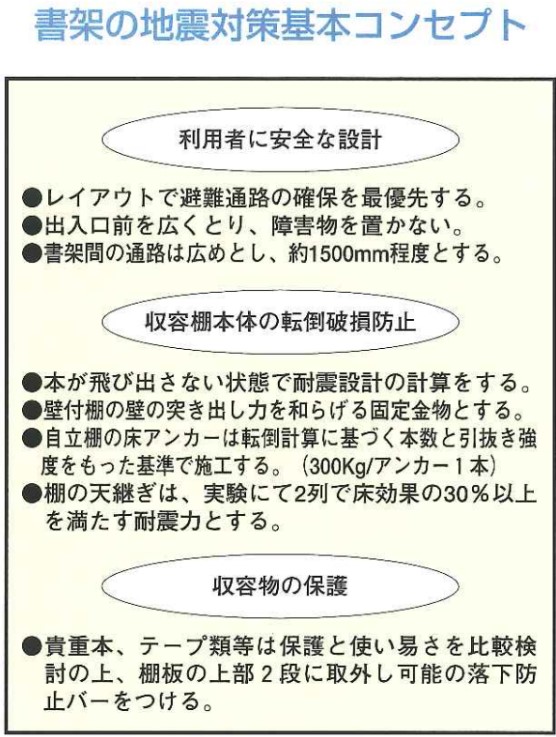

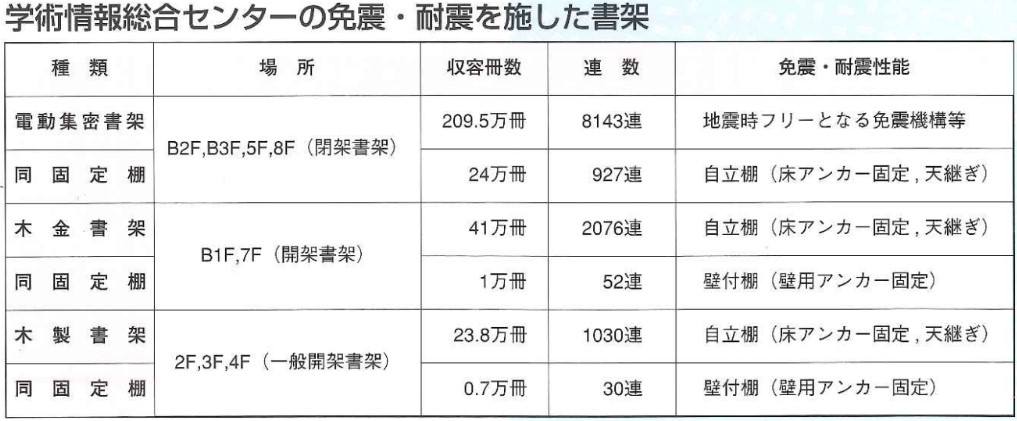

利用者に安全な地震対策

1995年1月17日未明に兵庫県南部で発生した地震は、 6,4000人に及ぶ死者、建物の損傷は18万戸を越える戦後最悪の災害となった。図書館においても柱や壁の崩壊による建物への立入禁止、設備の損傷、傾斜や転倒による書架への損傷・崩壊、落下による図書の散乱など、 被害を受けた図書館はかなりの数にのぼる。書架の地 震時の被害としては書架の傾き、書架の転倒や倒壊、書籍の落下、散乱がある。また、二次災害としては、 書架の転倒に伴う建物への被害、周辺備品の破損、フ ロアーカーペットの損傷、落下散乱した書籍の再配架及び水害による被害等があり、復旧には大変な時間と人手を要する。

今回の地震発生時刻は早朝の閉館時間帯であったために図書館における人的被害は報告されていない。利用者の多い時間帯に地震が起きていれば多数の人命に関わる大惨事となっていたことであろう。

とりわけ書架の転倒・崩壊は人命に関わる問題であるため、このセンターでは、建物・設備をはじめとし て書架を中心に地震対策に取り組んでいる。

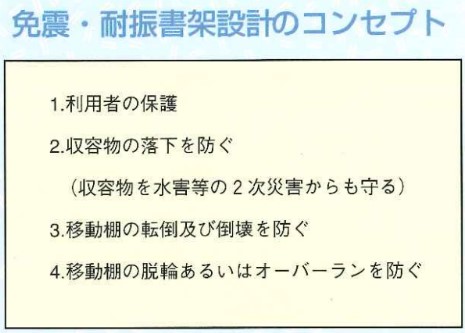

免震・耐震書架設計のポイント

性能レベルの設定は、阪神大震災の被害をどの程度とらえるか認識の違いで異なってくるが、性能に安心感をもてることを目標として、コストアップ5%以内、 床加速度800ガル以上で設計をしている。

メーカー規格品の支柱、フレーム等の強度アップを図り、木金書架は開口方向にブレース、奥行方向にラチスプレートをとり、木製書架は、間口方向にランパーコアーの板をいれ、左右板どうしボルト締めした。また、被害例として、取付金物のメンバー不足、アンカーの脱落がみられたので床、壁との固定金物の見直しとアンカーの施工管理を充分に行った。

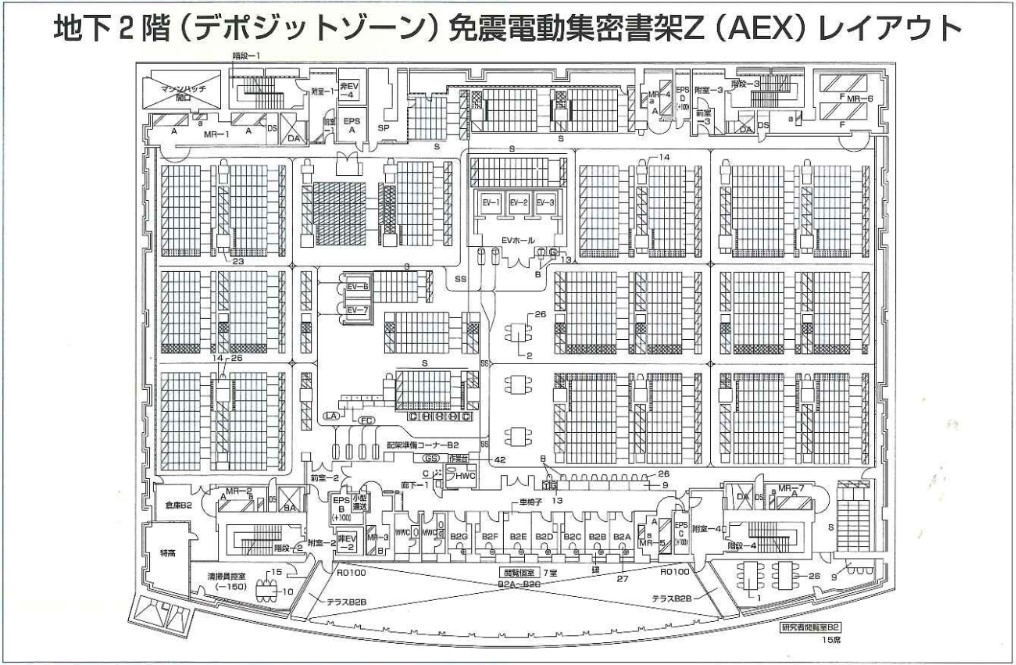

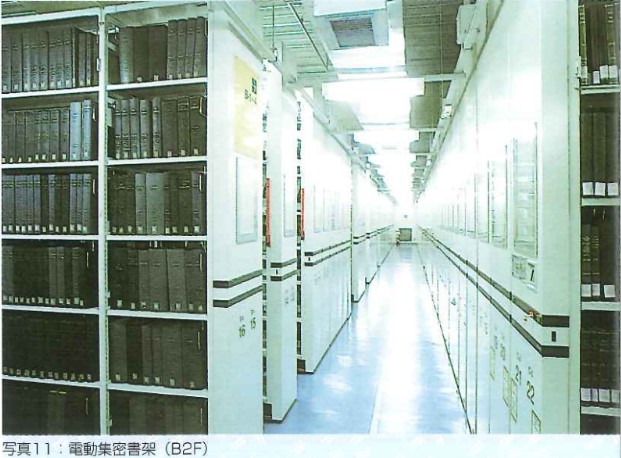

電動集密書架については、移動棚の本来もっている免震特性を最大限に活用するため、地震発生をすばやく感知する感震装置と連動して、駆動軸をフリーの状態(免震)にする特殊モーターを採用すると共に、エンドストッパーからの地震エネルギーを遮断する「エンドストッパー衝撃防止装置」 また、エンドストッパ一に接近しないよう内側へゆっくり移動する「リリース機能」そして、今回新たに開発された「自動通路安全バー装置」を設置し、より作業通路内の安全確保を行った。

なお、全ての書架においてメーカーでの振動実験を行い、充分な性能の確認もされている。

近年、図書館の家具はデザイン性の追求とともに、日常的な利用の利便性、素材の軽量化や経済性に重きをおいたものが主流になって耐震性についての配慮に欠けていた。

ここで採用した書架のデザインについては地震対策内容を多少みせることによる安心感と、わかりやすいレイアウト、サインの設計に心掛けている。天継ぎは全列の継ぎとせずに、2列毎の継ぎとし天井空間の圧迫感を和らげた山形の設計とした。また、書架の種類は、 蔵書配置がしにくいという難点があるものの、全て安定性の高い複柱式とし単柱式をやめた。

今までは、震災に遭遇した図書館の事例はあまり語られず、その経験と教訓を生かし地震対策をマニュアル化することは行われてこなかった。

今回の阪神大戦災で、建物や家具の構造、据付け方の違いによって、被害が大きくなったり、逆に資料を守ることになったりした例がどのような違いによるものであるか。震災時に何が起こり、どのような問題が生じたのかを知ることが対策へのヒントになるだろう。 こういった生きた貴重な体験を生かして、利用者に安全な図書館づくりが可能となる。

図書館にとって書架は主要な備品であり、日常は利用者や職員が常に直接的に触れるものであることからその安全性は何よりも重視されなければならない。 大阪市立大学学術情報総合センターの書架に対する積極的な地震対策への取り組みが、被災地の図書館だけでなく図書館界全体へ今後深く浸透していくことに大きな期待が寄せられている。

(1997年2月28日刊行)