COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が1999年7月30日に発行した機関誌「PASSION VOL.25」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

寄稿者:

有限会社 サン物流開発

代表 鈴木準

1.寡占化する流通

日本経済は1990年から後退をはじめ、99年3月の完全失業率は4.8%で、失業率の調査を開始した1953年以来最悪を記録し、失業者数は339万人、1年間仕事に就けなかった人が70万人もいる厳しさである。

又、小売業と卸売業の企業数は1982年以来年々減少を続け、医薬品卸売業は20年間で企業数が半減している。

卸売業、小売業共に企業規模は大型化し、流通は寡占化しつつある。特に、小売業の力は強大化し、価格決定権はメーカーから小売業に移りつつある。

2.海外小売業の進出

小売業では1991年に世界最大の玩具小売業のトイザラスが日本に進出した。トイザラスは7年間で73店を開店し、1998年には年商1千億円を達成した。アメリカのカジュアルファッションのエディバウアーの横浜と新宿の店では1日当たりの売上の世界記録を更新している。1980年、タワーレコードの日本進出以来海外流通業は50社、約500店が日本に開店しており、近々、フランスのカルフールは千葉県の幕張に出店する。流通外資は自国の流通システムを日本に押しつけてくる。

それは卸売業抜きの取引である。1998年には会員制倉庫型ディスカウンターのブライス・コストコが九州福岡市郊外久山町のトリアス久山に進出している。不景気と言えども日本は黄金の国ジパングなのである。

3.混沌とする流通業の物流市場

卸売業は21世紀への存続を賭けて、あらゆる努力を展開している。 その一つがナショナル化、その一つがフルライン化、物流センターの全国配置等である。

その中で注目すべきは物流業務そのものをビジネスとして進出することである。国分、菱食等の卸売業がチェーンストアの物流センターの機能を持ち、同業の商品までも荷受けし、検品、仕分けし、店舗に配送するサービスを提供している。これにより小売業との結びつきを強化し、自社比率を高めると共に、物流コストの低下を狙っている。

これに対し、日用品メーカーの花王は花王システム物流を創立し、1997年6月より神奈川地区のイトーヨーカ堂32店舗に商品を納入する37社の卸売業を対象にして、共同配送事業を開始し、その後、千葉県、宮城県に同様の施設を建設した。

また、日用品卸売業の中央物産もイトーヨーカ堂向けの一括物流センターを埼玉県に建設している。これに対抗して、メーカーの共同物流で先行していたライオンも小売り対象の共配事業に進出することを表明している。 また、日用品メーカーのP&G社は取引条件による価格設定をし、卸売業と小売業を区別しない政策を打ち出している。 日本の流通は欧米化し、寡占化しつつある。

流通が変わり、物流が変わる時代が来た。 今、物流市場は異業種の参入により混沌としている。 浪速運送はスーパーのハンガーアパレルの共同配送で主導権をとり、センコー運輸はホームセンターとその問屋の物流を拡大し、日立物流はジャスコやお仏壇のはせがわの物流を引受け、更にジャスコのベンダーを取り込もうとしている。

日本には200億円以上売り上げる物流子会社が22社あり、900億円以上が5社ある。主系の物流子会社は715社を数える。首位を行くのは日立物流で2千億円である。

製造業においては不況で生産が減退し、物流子会社の経営は厳しく、新市場の開拓に熱心である。メーカー、卸売業、物流専業者、物流子会社が入り乱れて市場争奪戦を展開している。

4.進む商物分離

最近アウトソーシング (Outsourcing)とサードパーティーロジスティクスという言葉がアメリカから移入され、流行している。これは物流業務の外注化という意味である。

しかし物流のアウトソーシングという点で見ると日本の方がアメリカより先行している。

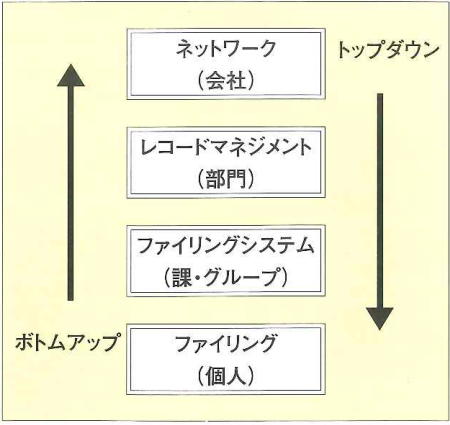

5.高度情報システム化

コンピュータとコミュニケーションの発達は発注の簡素化とスピードアップを可能とし、発注単位は小売りの最小販売単位の1、毎日発注、リードタイム24時間、定時納品を当然の取引条件とし、物流力を卸売業選別の条件としている。

このことを満たせば、問屋でなくても良い、物流業者でもメーカーでも良いことになる。

「良い品をより安く」供給する、流通業永遠の課題に挑戦し、「在庫最小・売上機会の損失最小」の極限を究めたのもが21世紀の流通を支配することになる。これには優れたマーケッティング、マーチャンダイジング、そして、マネージメント力の3Mが基本であるが、それに加えて、高度な物流システム構築の能力が求められる。

物流力なくして「良い品を、より安く、良いサービス」で提供することは出来ない。 物流を制するものが流通を制する時代であるが、その物流をサポートするのが広い意味での情報システムである。

21世紀は「ものを動かす物流」ではなく、「情報を動かす物流」の時代である。コンピュータとコミュニケーション、ハイテクノロジーとソフトウェアの高度利用が物流を効率化し、経済社会に貢献する道であり、経済社会に貢献することが企業の存続と発展の基盤になる。

現代の物流の効率化はリアルタイム・インフォメーションであり「見える物流」ができるコンピュータシステムを構築すべきである。 「見える物流」はリアルタイム・ロジスティクスである。

[見える物流・リアルタイムロジスティクス]

・入荷が見える

・在庫が見える

・品質が見える

・工程が見える

・生産性が見える

・配送が見える

・コストが見える

6.中小企業の救世主「物流効率化法」

1997年12月には地球の温暖化防止の国際会議が京都で開催された。地球の平均温度は100年で2℃上昇している。その原因の一つは輸送エネルギー消費から排出される二酸化炭素CO2である。

運輸部門から排出されるCO2は全体の19.4%である。実際は家庭からの排出が40%と大きいが、運輸部門としてもCO2削減の努力は必要である。その対策はハード、エネルギーと輸送システムである。輸送システムとしては積載効率の向上、車両の削減である。その方法の一つが共同配送である。

しかし、共同配送というと 同業種、荷主主導と見られるが、究極の共同物流は専門の物流専業者に輸送を委託することである。サードパーティーにはいろいろな解釈があるが、私は商物分離と捉える。小売りも卸売業もメーカーもコアビジネスに徹し、物流は「餅は餅屋」物流専門者に任せることである。

また、地方の物流専業者と卸売業、小売業が協同して中央、大手流通資本に対抗することが必要である。その方法は協同組合であり、共同物流である。

~(協)熊谷流通センター(埼玉)

~(協)デリバリーセンター(札幌)

7.物流は共同・商売は競争

日本には「中小企業流通業務効率化促進法」通称「物効法」という素晴らしい法律がある。物効法は2業種以上、4社が組合を作り、物流の共同事業を計画すると投資額の80%を15年間無利子で貸してくれるという有り難い法律である。 広島の家具物流センター、福岡の西日本物流システム、岩手のテクノポート総合物流等は運輸業者が積極的に参加しており、卸売業、小売業と強い絆で結び、公的資金による高度な物流システム構築により、大手に対抗できるサービスを顧客に与えると共に、物流専業者は安定荷主を確保することができる。

物効法のメリットは無利息だけではない。 金融機関の貸し渋りの中で融資が得られることの他、各種の特典があり、赤字経営が一挙に黒字になる魔法のランプの様な大きな効果がある。

【物効法の特典】

① 事業所税の免除

②固定資産税の5年間免除

③農村地域工業等導入促進地域の固定資産税と所得税の免除

④特別土地保有税の非課税

⑤ 物流効率化法融資で購入したものの消費税の還付

⑥ 調整地区に物流センター建設可能

しかし、借りた金は返さないといけないことを忘れてはならないし、二人三脚の協同組合の運営の難しさを心に留めておくことと、成功のためには企業経営の能力、センスが重要であることを忘れてはならない。そして、出来るだけ借金は少なくすることである。

その他に業種別の共同配送がある。日本の共同配送の歴史は古く、1966年に東京の関本運送が靴の共同配送を開始し、同じ年に南王運送(現(株)南王)が百貨店の納品代行に取り組んでいる。

その後、AVの日本レコードセンター、日用品メーカーのプラネット物流、菓子メーカー、酒メーカー、文具メーカー、ハンガーアパレルの共同配送等、多くの共同物流が誕生し活動している。そして、厳しい競争下にある化粧品メーカーの共同配送が注目を浴びている。共同配送の物流マーケットはまだまだあり、意外と中小企業が活躍している。

「物流は共同・商売は競争」時代である。

(1999年7月30日刊行)