COMPANY

(注意)本記事は、金剛株式会社が2001年12月17日に発行した機関誌「PASSION VOL.28」の内容を、当時の記録として公開するものです。記事内の情報は発行当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。また、当時の社会情勢や倫理観を反映した表現が含まれている可能性があり、現代の基準に照らし合わせると一部不適切と感じられる箇所もあるかもしれませんが、資料的価値を考慮し、原文のまま掲載しています。掲載されている商品やサービスは、既に販売・提供を終了している場合があります。

本記事は、著作権法上の引用の範囲内で掲載しています。当時の記録として、皆様に楽しんでいただけましたら幸いです。

1. 設計思想

今回、新しく開発された電動棚のモータおよびその駆動方式は、従前の方式からきわめてスマートに脱皮した巧緻性豊かな方式ということができる。

世の動力駆動を歴史的に観察すると、人力や畜力、風力・水力などの自然力から蒸気機関などの機械動力へ移り、さらにこれが電動機(モータ)へ変わる。電動機駆動も低速小容量から高速大容量へ、一定速度駆動から可変速駆動へ、動力駆動から動作駆動へと技術の重点が移った。モータで動かす負荷機械がそのような変化を要求しているのである。

電動棚の場合も、まず手動から電動へのステップがあり、次に、より高速でパワーアップし、しかもより器用な動作を目指した今回の製品化となる。モータ技術動向からみて、まったく順当な技術政策が採られている。

2. モータ機種の選定

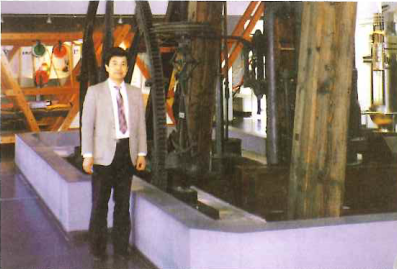

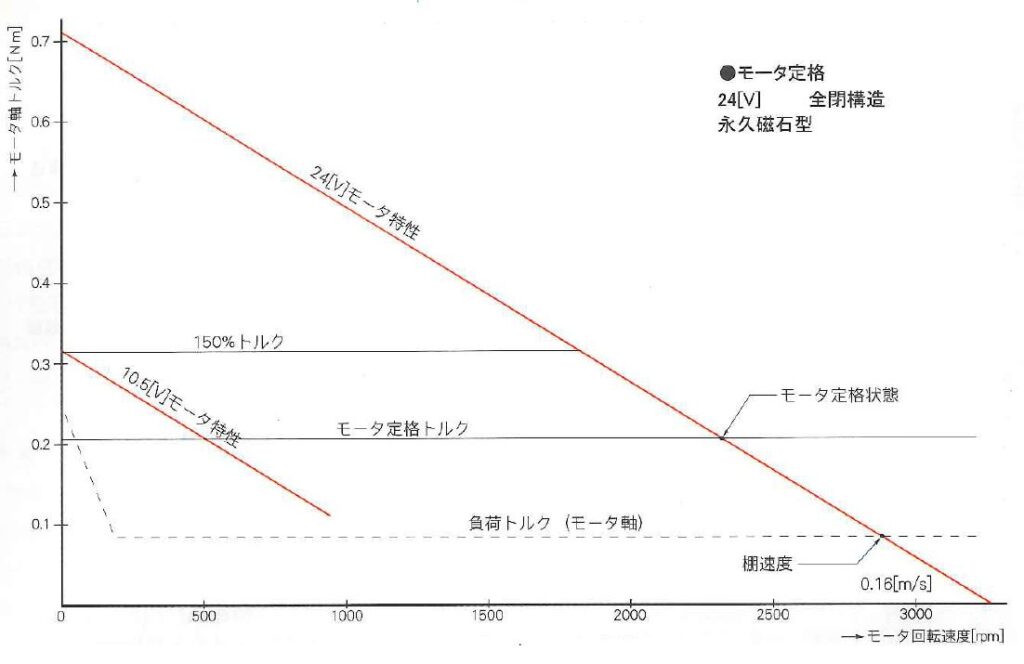

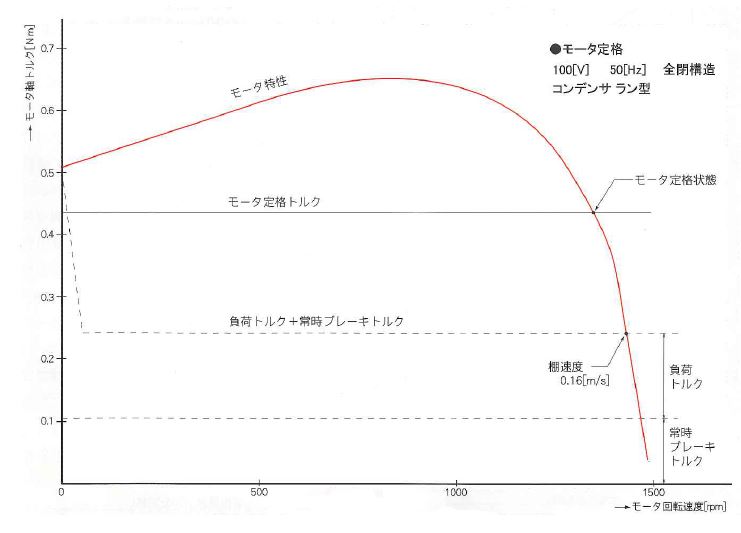

この用途のように、始動・加速・運転・制動・停止・休止などの動作が正逆方向に始終繰り返す負荷の場合、負荷速度や動作頻度が高まり走行距離が短くなるにつれて設計が難しくなる。このような動作駆動の場合は、単にモータの容量を大きくすればそれで済む動力駆動の場合とは大きく異なる。しかも棚の性格からスムースな動作の供給や騒音の極小化、地震時の免震機構なども付加的に考慮して、モータ機種とその制御方式を選定することになる。(図1) (写真1)

従来、ACモータ(コンデンサ型リバーシブル単相誘導電動機)が用いられていて、停止を早めるため常時制動機構を内蔵し、始動・停止は直入・直切方式であった(以降AC方式と呼ぶ)。小容量で移動速度の低い場合には問題なく適用できた(人がハンドルで軽く棚を動かせる容量。なお、人力は1/20馬力(40W)程度)。 これが高速化とさらなる巧緻化を意図し、同時に時代の要求に即してエネルギー効率の大幅な向上をも狙って、DCモータ(直流永久磁石型電動機)とその電子的制御方式(以降DC方式と呼ぶ)が採用された。次項に述べるように、これは時宜に適った選定と言えよう。

3. DC方式の特徴

3.1 可変速性能と巧緻性

DC(直流)モータは、①電機子電圧を加減し、また正逆することにより、きわめてスムースに速度を可変にも正逆転にもすることができる。 ②また、その電流がトルクに比例する性質(DCの特長)から被制御性が高く、始動時の加速度や運転時の速度などが簡単にまた正確に制御できる。 すなわち、DCモータは高い可変速機能と駆動巧緻性を本性として同時に備えているのである。 この特性をうまく利用し、自由度の高い制御が可能となり、スムースな動作の連続が期待できるし、必要があれば何台かのモータ(したがって負荷機械)の緻密な連携動作も可能である。 反して、AC方式ではその被制御性がDC方式に比べると格段に落ち、どうしても不器用な動作となり、精緻さや連携動作など期待するのは難しい。

3.2 エネルギー効率の良さ

効率についてもDC方式が勝る。 ①最近、永久磁石は、以前のアルニコ系 (80 [kJ/㎥])の数倍のエネルギー積を有するサマコバ系 (250 [kJ/㎥])やネオジム系 (450 [kJ/㎥])が出現した。 これをモータの界磁に用いた永久磁石型モータは、励磁損失が0で(電磁石であるとこの損失が生じ、多くはモータの休止時も待機電力として消費される。 なおAC方式は磁界形成のため励磁電流が流れ、力率も落ちる) 無負荷損(負荷に関係なく発生する損失)を激減できる特長を持つ。 ②また電流制限によって加減速時の慣性補償損失を減じ (AC方式のようにステップ状に電源を供給すると大きなエネルギー損失が機内に余分に発生する)、大幅な効率向上を可能とする制御方式が採用できる。 ③減速時発電制動が適用できるので、常時制動機構が不要であり、この点でも入力エネルギーの節約ができる。 DC方式ではこの3者が大きくエネルギー効率改善に役立つ。

3.3 整流子回りの保守問題

DC方式の唯一の弱点は、モータ内部に整流子とブラシの摺動接触部があり、この部にトラブルが起きやすいことである。 高度成長時期、前述の繊細な特性を買われて工場の自動化にDCモータが活躍したが、時々摺動不良やブラシ消耗問題が起こった。 これらは、整流条件の激しい高速大容量モータの場合と、腐食性ガスや異常湿度環境に設置したときに起こる。 このため保守困難としてやがて開発されたインバータによる誘導または同期電動機の周波数制御へ移り始め、景気失速とも合わせて、工業用途からはDCモータは後退しつつある。

一方、工業用以外の機械操作の用途は世の不景気に関わらず極めて順調に発展し、音響・映像・自動車電装・各種家電器具・精密事務機械・玩具に至るまでわれわれの身辺を見渡すだけでも数え切れないほど各種小型モータに囲まれ、各家庭に現在約100台前後と例示されるほどまでになっている。 この年間約40億台の国産小型モータのうち、約6割は整流子を持つDCモータであり、小容量で人の住む環境に在るかぎりまったく心配なく利用可能で、さらに増え続けていることを統計は示している。 ブラシの消耗についても、同じく整流子を持つユニバーサルモータが、家電掃除機に用いられ、500[W] 5万[rpm]の高速にも関わらず、そのブラシ寿命は機械寿命を越え、取り替え不要の技術レベルにあることが参照できる。

今回の棚駆動のDCモータは、整流の難度を表す出力・回転数積で比べれば、工場用で問題になる数値範囲より4桁ほど小さい。 設置環境は人が住む雰囲気である。 間欠運転のためブラシの全走行距離は極めて短く、ブラシ消耗も心配ない。 要するに、整流子・ブラシを持つ構成ではあるが、これをまったく気にしないで使用できる。

4. 電動力応用技術による定量的検討

4.1 検討項目

今回の高速化した移動棚駆動の駆動源として、定性的にいえば、AC方式よりもDC方式が勝ることは既述した。 ここで計算できる主要項目を挙げ、定量的にDC方式の場合の諸機能を電動力応用技術の面から検証することと、可能な範囲でAC方式との比較をして見たい。 検討項目を列挙すると

①モータとしての駆動可能条件の検証

・始動可能か?

・加速可能か?

・運転は安定か?

・温度上昇は規格値以内か?

②省エネルギーの効果の検証

これらを検討するために、負荷トルクとモータトルクの関係図を作成(図2)、これにより始動、加速の可能性と運転安定性を吟味した。 またこの図を元にして、時間-速度図(図3)および時間-電流図(図4)を作り、温度および入力エネルギーを算定した。

算定のための棚駆動仕様は「1台のモータにより、1840 [kg]の棚を、加速後0.16 [m/s]の速度で運転し、あと減速し停止するまでの全距離が0.9[m]」ということで行った。

性能の比較対象としては、DC方式と同じ駆動仕様でAC方式を検討した。 ただし、動作駆動の性格とモータ属性からACモータの容量が同一容量では不足し、2割ほど容量が大きいモータを使用するとして算定し、常時制動トルクは定格トルクの1/4程度とした。

4.2 始動から運転まで

①始動可能か?

始動時、モータトルクが負荷トルクを越えないと始動できない。 始動時の負荷トルクは、その静止摩擦係数のため動摩擦時の3倍あるとして考える必要がある。 DC方式は定格電圧を供給すれば、定格の3.5倍程度の始動トルクを持ち、電圧を半分以下に下げ、1.5倍トルクに抑えているが、この状態でも十分負荷トルクより高い(図2)。 他方、20%容量を上げたAC方式なのに、モータ始動トルクは負荷トルクと同程度で、もし電圧が僅かでも下がったら誘導機トルクは電圧の二乗に比例するため、始動不能になることも有り得る(図5)。 DC方式は極めて有利である。

②加速可能か?

この種の摩擦負荷は始動ができさえすればあと順調に加速できるのが普通である。 定格の1.5倍のトルクで電流制限をしながら電圧を上げつつ加速するため、定格電圧到達までは加速度ほぼ一定で速度が上昇し、そのあと電圧一定でトルクを負荷トルクへと収束させながら運転速度まで上昇する。 AC方式も始動さえ可能であれば加速するが、加速度は回転速度により多少変動する。

③速度は安定か? (図2) (図5)

安定した運転を得るためには、モータトルクTmと負荷トルクT1の交点の交差部の形状が次のようになる必要がある。

交点よりやや速度の低いところで Tm > T1

交点よりやや速度の高いところで Tm < T1

両方式ともこれを満足していて問題ない。

4.3 熱・温度 (図4)

モータ内には電流の二乗に比例する負荷損(負荷によって変化する損失)が発生し、これを熱源として導線が発熱する。 温度が規格値を越えると絶縁寿命に影響する。

時間-電流関係図から電流の二乗平均値を求めた。 またモータが短時間定格であるため、熱的に連続定格電流値に変換した。 この連続定格電流値であれば連続使用しても規格温度値に収まるものとみなし、二乗平均値と比較した。 結果は、休み無しに始動-運転-停止-始動-運転-停止を繰り返せば、規格値より20%程度温度上昇が高くなり、規格値に収めるためには1行程時間の動作の後その時間の2割以上の休みがあれば良いことになる。 実運転の運転頻度から考えれば十分過ぎる熱定格である。

4.4 エネルギー効率 (図4)

電源から1行程中に供給されるエネルギーを算定する。 直流回路では時々の電源電圧とその時の流入電流の積を時間的に積算すればよい。 なお、減速(発電制動)時は電機子に電流が流れるので、前記熱定格の検討のときはこの部も算入するが、電源からの流入エネルギーには関係ない。

DC方式は制御電源部の損失も考慮に入れる必要があり、定格回転数がAC方式より高くギア効率も悪いとして消費電力量を算定した。 それでもなお、AC方式に比べて、DC方式は70%程度で済み、明らかにDC方式が勝っている。

5. 総括

電動移動棚の高速化・巧緻化は、DC方式の採用により十分な駆動性能を発揮し、保守不要や省エネルギーを切望する社会的欲求をも満たす形で成功している。

省スペースで発案されたと聞く移動棚も、もう一つ次の段階では、収納物の取り出しや収納も自動化・省力化され、その操作まで含めて、恐らくは高級サーボに近い駆動方式に移るに違いない。 その先駆けとしての意義も、今回の開発の成果と見てよいのではないかと考える。

筆者 福田 光之(てるゆき)氏について

- 昭和4年 熊本県下益城郡城南町生まれ

- 昭和23年~昭和56年 (株)安川電機製作所 勤務

- 昭和56年~平成4年 国立宇部工業高等専門学校 教授

- 同校定年退官後、同校・九州共立大学・九州産業大学の非常勤講師および企業の顧問などを歴任

- (株)安川電機に在職中より各種モータの開発や駆動技術の体系化に携わり、特に可変速駆動や動作駆動技術に関して詳しく、国内でも有名な方です。

- 電機工業会功労賞、電機工業会進歩賞、オーム技術賞、大河内正敏記念賞 等受賞

- 著作書籍として、「全面品質管制講座教材1~14巻/台湾東元社(昭和55年)」、「モータよもやまばなし/安川電機(平成9年)」、「モータコア50年史:戦後モータ技術50年のあゆみ(共著)/三井金型振興財団・三井ハイテック(平成12年)」等

今回Hi-Powerに採用した直流モータ方式の素晴らしさを執筆して頂きました。

(2001年12月17日刊行)